搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 地质学”相关记录5253条 . 查询时间(5.861 秒)

中国科学院兰州化物所制定的两项国家标准批准发布

凹凸棒石 X射线

2025/4/12

2025年4月111日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布中华人民共和国国家标准公告(2025年第4号、第6号),由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口管理的《凹凸棒石相含量的测定 X射线衍射-标准曲线法》(GB/T 45335-2025)(中国科学院兰州化学物理研究所第二起草单位)和《凹凸棒石微量元素测定方法》(GB/T 4545...

中国科学院科学家通过嫦娥六号玄武岩揭示月球背面月幔更“干”(图)

地球物理 地质

2025/4/12

中国科学院地质与地球物理研究所研究员胡森和林杨挺,联合南京大学教授惠鹤九团队,利用嫦娥六号采回的月球背面样品,首次揭示月球背面月幔的水含量小于2微克/克。这一成果为探讨月幔水的时空演化提供了关键约束。

中国科学院海洋研究所海洋所在白令海风生近惯性内波深层传播观测研究方面取得新进展(图)

观测 气候 地球化学

2025/4/12

2025年4月2日,中国科学院海洋研究所于非研究团队在白令海风生近惯性内波深层传播观测和机制研究方面取得新进展,研究成果发表在国际学术期刊Geophysical Research Letters。

中国科学院海洋研究所海洋所研究发现古俯冲改造地幔残存于现今洋中脊地幔新证据(图)

循环 沉积 岩石

2025/4/12

2025年4月1日,国际地学期刊Earth and Planetary Science Letters(Nature Index)刊发了中国科学院海洋研究所曾志刚研究员课题组陈祖兴副研究员与合作者关于古俯冲流体改造地幔组分在塑造现今洋中脊玄武岩地幔不均一性方面的最新研究成果,为理解全球洋中脊玄武岩中“幽灵岛弧信号”的形成机制提供了全新视角。

中国科学院海洋所定量重建晚上新世以来长江流域硅酸盐风化历史(图)

硅酸盐 演化 沉积

2025/4/12

2025年3月31日,国际地学刊物Global and Planetary Change《全球和行星变化》在线发表了中国科学院海洋研究所万世明研究团队在新生代大陆风化演化方面的最新研究成果。研究团队和英国伦敦大学学院等开展合作,基于中国大陆架科学钻探在南黄海获取的CSDP-1岩芯沉积物的研究,首次定量重建了晚上新世以来长江流域硅酸盐风化通量的演化历史,提出大河流域盆地尺度“地质空调”和“隆升风化”...

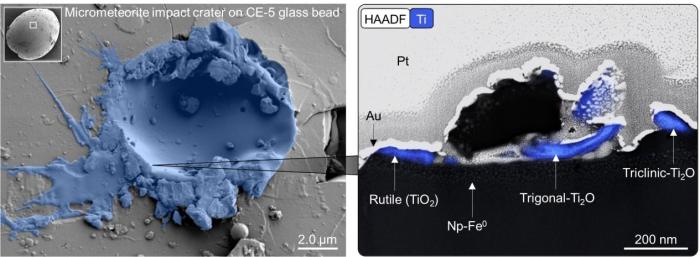

3月28日中国科学院地球化学研究所通过对嫦娥五号月壤颗粒开展研究,在月壤玻璃珠表面微陨石撞击坑中发现一系列含钛的蒸发沉积颗粒,这是此前未被识别的太空风化产物。

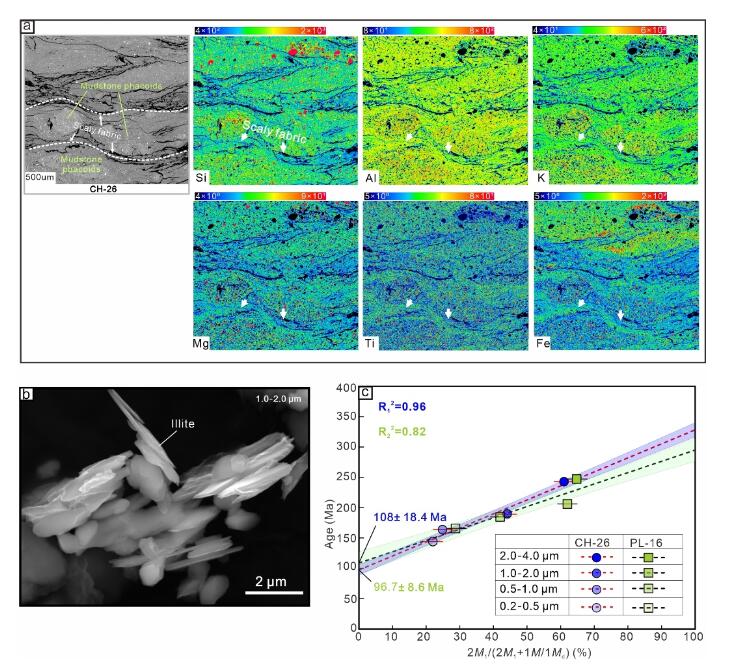

晚中生代时期,古太平洋板片向东亚大陆边缘俯冲,在日本西南部、琉球群岛和巴拉望都留下了明确的俯冲-增生杂岩的地质证据,但台湾的构造基底是否保留中生代增生杂岩记录长期存在争议(图1),影响对东亚大陆边缘俯冲沟-弧体系和古太平洋板片俯冲过程的理解和重建。恒春半岛垦丁混杂岩作为台湾地区的两条重要混杂岩带之一,其形成过程的多解性指示其可能代表经历多阶段演化的多成因混杂岩(polygenic mélange)...

中国科学院第三次冰川编目数据集发布

数据 光学 卫星 遥感

2025/3/27

在2025年3月21日首个“世界冰川日”召开的第三届全国冰冻圈科学大会上,中国科学院西北生态环境资源研究院发布了中国第三次冰川编目数据集。根据第三次中国冰川编目,2020年前后中国最新冰川面积约为4.6万平方千米,冰川总条数约为6.9万条。与第一次中国冰川编目相比,20世纪60年代至2020年间,我国冰川面积整体减少约26%(每10年减少4.8%),约7000条小冰川完全消失。与第二次中国冰川编目...

在国家自然科学基金项目(批准号:41874120、52179126)等资助下,广州大学刘海教授团队通过将水文地质学原理和地球物理的学科交叉融合,利用所提出的逆时偏移成像算法和"祝融号"火星次表层穿透雷达数据重构了着陆区火星地质构造,在火星地质演化与水文过程的解译方面取得新进展,发现了古海洋地下倾斜沉积层。研究成果以“火星成像发现古海洋地下沉积层(Ancient ocean coastal depo...

中国科学院南京地质古生物研究所西藏南部白垩纪中期钙质超微化石研究新进展(图)

生态系统 群落 地层

2025/3/7

钙质超微化石(calcareous nannofossils)最早出现于晚三叠世,并在侏罗纪早期成为海洋生物圈中的重要组成部分,随后在侏罗纪期间经历了显著辐射。进入白垩纪后,钙质超微浮游生物成为海洋生态系统中最为重要且广泛分布的生物群体之一,被视为中生代海洋中的最重要的“革新”之一。钙质超微化石在白垩纪海相地层中极为丰富,凭借其个体微小、演化迅速、分布广泛的特点,在生物地层学和古海洋学研究中发挥了...

中国科学院“祝融号”新发现火星中低纬度地区曾存在古代海洋(图)

火星 沉积 地球

2025/3/6

中国科学院空天信息创新研究院研究员方广有团队等发现,位于火星北半球乌托邦平原南部“祝融号”着陆区的地下10米至35米深处存在多层倾斜沉积结构。这些地质特征与地球海岸沉积物高度相似,为火星中低纬度地区曾存在古代海洋提供了迄今最直接的地下证据。

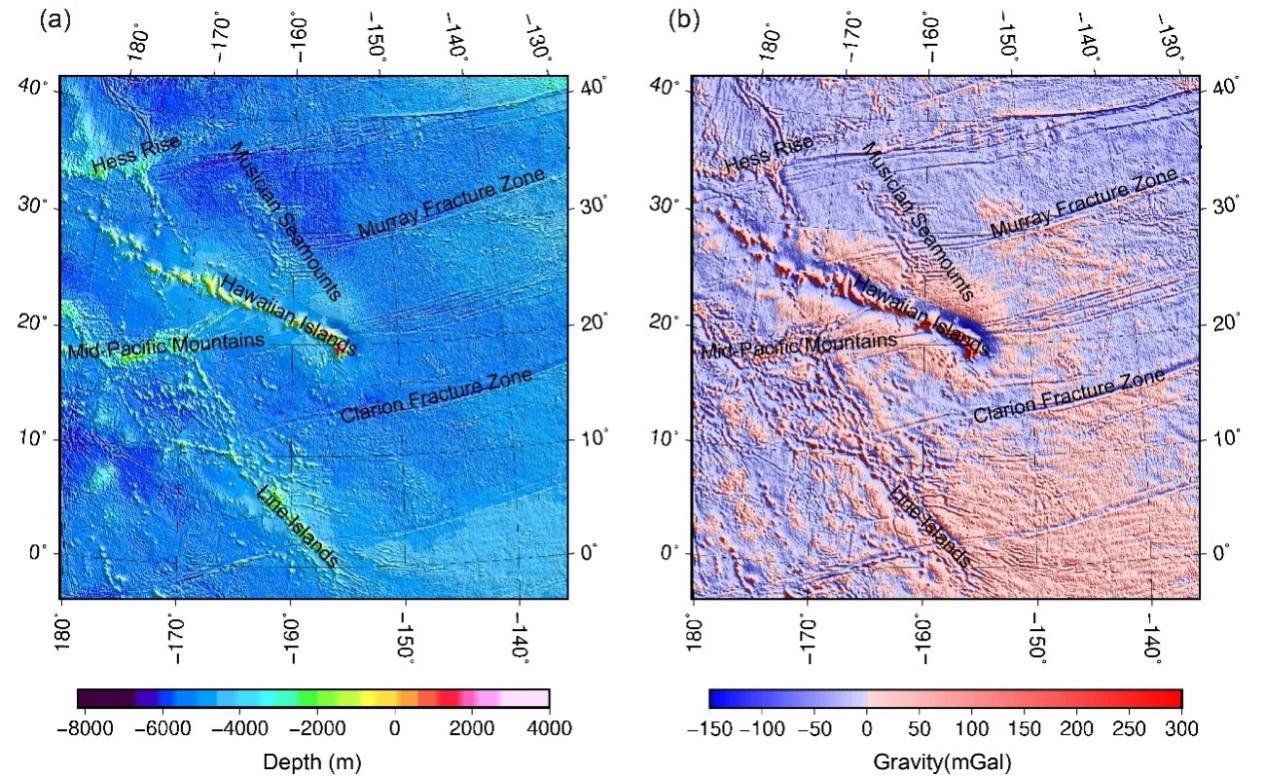

中国科学院海洋研究所海洋所在地幔动力学和弹性挠曲均衡作用方面研究取得新进展(图)

动力学 弹性 岩石

2025/3/4

2025年3月3日,国际学术期刊《Earth and Planetary Science Letters》发表了题为“The relationship between gravity anomalies and topography in the Pacific Ocean and its implications for flexural isostasy,mantle viscosity an...

中国科学院南京地质古生物研究所全吉山生物群恰尼虫化石研究(图)

演化 寒武纪 沉积

2025/3/7

埃迪卡拉生物群(~5.74-5.39亿年前)记录了寒武纪大爆发之前复杂生物的演化过程,多种证据表明其中一些类型属于后生动物。为了弄清埃迪卡拉生物群内部的演化过程,前人基于全球化石分布的统计数据,通过定量的方法将埃迪卡拉生物群划分为三个主要组合,即阿瓦隆组合(~5.74-5.60亿年前)、白海组合(~5.60-5.50亿年前)和纳玛组合(~5.50-5.39亿年前)。然而,这些组合的形成在多大程度上...

喜马拉雅-青藏高原是地球上海拔最高、面积最大、地形起伏低的高原。作为印度板块和欧亚板块新生代碰撞、会聚的直接结果,它可以说是板块构造运动最为壮观的地表形态,而其形成机制一直是地球科学探索的一个焦点。